GameLook 报道/作为中国游戏行业的领军者,米哈游的每一个举动都备受瞩目。2025 年下半年,这家以高质量内容著称的公司更是动作频频,在玩家社区与行业内部同时引发了热烈地讨论。

一方面,其旗舰游戏《原神》的 UGC 项目“千星奇域”平稳上线,为玩家提供了更广阔的想象空间。

另一方面,旗下“崩坏”系列的新作《崩坏:因缘精灵》携一系列游戏实机 PV 高调亮相,并迅速开启了首次测试的玩家招募。

不过就在玩家和社区为之兴奋不已的同一时间,金九银十配上两则与招聘相关的消息,让米哈游再次引发广泛关注。

首先,在新游戏《崩坏:因缘精灵》的开发团队中,一个面向 AI 方向的 2D 美术招聘岗位悄然出现,瞬间在海内外社交平台激起千层浪。对于一个以精美美术和角色魅力为核心卖点的二次元游戏公司而言,此举无疑触动了玩家敏感的神经。

几乎在同一时间,另一则关于米哈游校招生培训消息则获得了截然不同的反响:在一场为 2025 届校招生举办的内部游戏开发活动中,网友惊奇地发现,除了来自顶尖“985”、“211”院校的毕业生,来自河北软件职业技术学院的专科生也赫然在列,赢得了这家顶级游戏公司的认可。

一边是拥抱前沿技术、可能引发玩家争议的 2D 美术 AI 岗位招聘,另一边则是打破学历壁垒、“唯才是举”的用人胸怀。这两起事件看似矛盾,体现了米哈游的两面性,以及这家游戏大厂对人才和技术的定义。

2D 美术 AI 风波:效率工具还是艺术“公敌”?

《崩坏:因缘精灵》作为米哈游“崩坏”IP 的最新作品,自公布之初就承载了极高的期待。8 月底,游戏的首个 PV 和实机演示视频发布,凭借其独特的“捉宠+自走棋”玩法、可爱的“因缘精灵”设计以及米哈游一贯高水准的美术表现,在B站等平台迅速获得数百万播放量。

PV 展示了一个人与精灵和谐共存的生动世界,玩家可以收集、培养超过 66 种精灵,并利用它们的能力进行探索和战斗。更值得注意的是,该游戏首次在米哈游的作品中引入了细致的角色自定义(捏脸)和换装系统,而这几乎表明了米哈游向社交化、大 DAU(日活跃用户)游戏模式探索的信号。

根据《崩坏:因缘精灵》的官网信息,目前游戏的全网预约人数已经达到了 382 万人,值得注意的是,这款新游戏也于 9 月 17 日-9 月 23 日正式开启了保密测试。

而正是在这样一款内容体量巨大、细节丰富同时万众期待的新作背景下,米哈游官网挂出的“2D 美术(AI 方向)”招聘启事显得格外引人注意。

事实上,米哈游对 AI 的探索早有端倪。公司联合创始人蔡浩宇就曾发表过关于 AIGC(AI 生成内容)将给游戏行业带来结构性变革的观点,预测未来游戏的图形、剧情甚至角色对话都可能由 AI 完成。

尽管这些言论曾引发巨大争议,但也揭示了米哈游高层对于技术趋势的敏锐洞察和布局意图,也符合米哈游自身“科技宅”的自我定位。《崩坏:星穹铁道》的制作人也曾透露,团队已尝试将 AI 应用于角色行为管理、3D 建模调优等多个方面。

或许也正因如此,消息传到海外后,玩家社区立刻炸开了锅。在 Reddit 社区,相关帖子的讨论热度高涨。不少玩家表达了担忧,认为 AI 生成内容可能会破坏二次元游戏的核心价值。

在他们看来,二次元游戏本质上是一种“奢侈品”。玩家消费的不仅仅是冰冷的数据,更是角色背后所承载的故事、情感以及美术师们倾注的心血与才华。AI 的介入,尤其是在作为游戏灵魂的美术环节,很容易被解读为一种“偷懒”和“降本增效”的手段,背离了艺术价值。

这种情绪在以贩卖角色魅力为核心商业模式的抽卡游戏中尤为普遍。有网友原因《蔚蓝档案》项目总监前不久的发言表示“喜欢角色驱动型游戏的玩家往往不喜欢 AI 生成的内容,我个人也很难为仅通过简单点击创作出的图像付费。”

不过尽管社区各种意见很多,GameLook 多少可以理解米哈游此举。对于《崩坏:因缘精灵》这样一个需要持续更新大量精灵、角色和场景的线上服务型游戏而言,生产效率的压力或许是空前的。

多样性,是这类游戏的生命线。《崩坏:因缘精灵》在首次对外宣传的视频和资料中,已通过剪影等方式展示了至少 66 个精灵形象。尽管这对于一款处于起步阶段的新游戏而言已属不易,但与初代《宝可梦》(超 150 个精灵)相比仍有很大的数量差距,更不用说追赶其累积了数十年,《宝可梦》系列积累了 1000 位以上的庞大“精灵库”。

要知道《原神》历经 5 年的更新,至今可操控的角色也才达到 100 个,虽然打造一个角色和打造一个精灵投入的成本明显不同,但加上米哈游必然会花心思的与精灵相关的周边生态、世界和故事的塑造,《崩坏:因缘精灵》其实会是对米哈游工业化生产效率的一次挑战。

作为一款需要长线运营的服务型游戏,后续源源不断地推出新的、高质量的精灵角色,将是维持玩家新鲜感和游戏活力的关键。

面对如此“恐怖”的产能需求,单纯依靠传统的人力密集型生产模式,不仅成本高昂,周期也难以满足市场快速迭代的需求。在这一背景下,引入 AI 作为辅助工具,便成了一个符合工业化逻辑的选项。

根据米哈游招聘页面的描述,该岗位职责包括“负责 2D 美术工作中 AI 工具的使用探索”、“参与输出高品质、风格化的美术内容”以及“搭建美术资产的 AI 生产管线”,并要求熟悉 Midjourney、Stable Diffusion 等主流 AIGC 工具 。从这些描述中不难看出,这并非一个纯粹的“研究岗”,而是要深度融入实际研发和生产管线的“实战岗”。

在 GameLook 看来,米哈游引入 AI 的主要目的,可能并非直接用其生成最终上线的美术成品,而是将其定位为一个强大的辅助工具。

例如,在项目初期,利用 AI 快速生成大量不同风格、不同形态的概念设计,供美术团队筛选和启发灵感,极大地加速“试错”过程,降低前期探索的时间和成本。

此外,一些相对标准化的美术资产,如游戏内的图标、UI 元素、简单的场景贴图等,也可以借助 AI 辅助生产,从而将最核心的人类美术师解放出来,专注于角色立绘、关键视觉设计等最具创造性的工作上。

这种“人机协同”的工作模式,本质上是用 AI 来完成大量重复性和探索性的前期工作,而最终的“手工雕琢”和品质把控,依然掌握在人类艺术家手中 。这或许是在保证艺术品质与应对产能压力之间,米哈游试图找到的一个平衡点。

不过一个随之而来的疑问是:以米哈游超过 5000 人的庞大团队,以及其业内闻名的顶尖美术储备,为何不从内部培养或转岗相关人才,而是要通过社会招聘的方式,高调地将这一“敏感”岗位公之于众?

这背后可能有多重考量。在 GameLook 看来,最直接的一种可能性是,米哈游希望通过开放的招聘窗口,网罗外部可能存在的顶尖 AI 美术人才。

AIGC 技术日新月异,许多对 AI 绘画工具的深度理解和创新性应用,往往诞生于活跃的开源社区和艺术家个人探索之中。或许在米哈游看来,外部世界存在着一些他们内部美术师也未曾设想过的、能够将 AI 工具运用到极致的“大神”。

公开招聘,正是为了向这些“游荡在外的神仙”发出邀请。

当然,也存在一种“极限推导”的猜测,即内部美术师团队对于转向 AI 应用存在一定的疑虑或兴趣不足。这种猜测认为,对于习惯了传统创作流程的顶尖艺术家而言,转向一个以 AI 为核心工具的岗位,可能需要跨越心理和技能上的双重障碍。

无论动机如何,米哈游此举都面临着玩家社区的审视风险,比如此前《幻兽帕鲁》上线之时、就曾经历过玩家怀疑帕鲁使用了 AI 的问题。

正如艺术社区平台 ArtStation 在其 AI 政策中强调的,清晰地标注 AI 辅助作品是平台包容这项技术的前提。对于玩家乃至监管部门而言,何尝又不是呢。

对于米哈游而言,未来如何与玩家沟通,透明地告知 AI 技术在游戏中的具体应用范围和方式,给予玩家充分的知情权,在 GameLook 看来,将是化解潜在争议的关键。当游戏品质足够出色时,玩家或许会赞叹技术的巧妙运用;而一旦游戏出现问题,AI 的使用就可能成为被无限放大的“原罪”。

人才战争:“唯才是举”打破学历枷锁

如果说 AI 招聘展示了米哈游对“技术”的极致追求,那么其在人才招聘上的策略则体现了对“人”的独特理解。近期,B站 UP 主「-Lks-」发布的一则视频,详细记录了米哈游为 2025 届校招生举办的一场名为“Mini Project”的内部活动,让外界得以一窥这家巨头公司的人才培养理念。

这场活动集结了 96 名刚入职的应届毕业生,他们被分成 8 个小组,要求在短短六周(42 天)内,从零开始开发出一款 3D 游戏 Demo。活动结束后,包括公司联合创始人刘伟(大伟哥)在内的米哈游员工会亲自试玩,并评选出最佳游戏。据估算,考虑到人员薪资、设备和软件成本,这场不与任何商业项目挂钩、纯粹为了“练手”的活动,花费超过了 500 万元人民币。

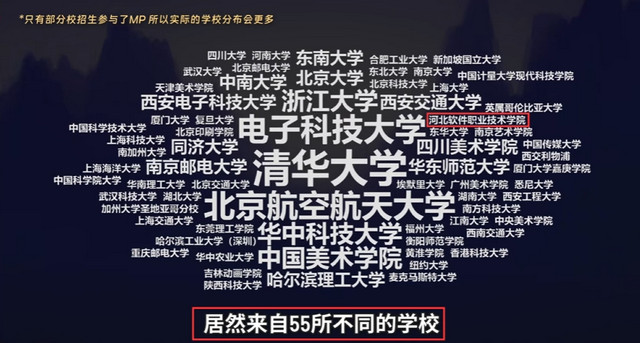

米哈游不惜重金为新人“交学费”,其背后的人才观发人深省。在视频中,一份关于这 96 名新员工背景的统计图表引发了广泛关注。他们来自 55 所不同的高校和 50 个不同的专业,其中硕士和博士占比高达一半。然而,最引人注目的,是在一众国内外顶尖名校毕业生中,出现了来自河北软件职业技术学院的专科学历的应届毕业生。

在国内,顶尖互联网公司(俗称“大厂”)的招聘门槛极高,往往将“985”、“211”等重点院校的学历作为第一道筛选标准,特别是在校招中。

由于优厚的福利待遇,这些公司从不缺少应聘者,因此往往只在精英毕业生中进行挑选。在这样的背景下,米哈游接纳一名专科院校的毕业生,无疑是对“唯学历论”的一次有力冲击,也清晰地传递了其“唯才是举”的用人标准。

这并非孤例。从那场活动的参与者院校分布图来看,米哈游的招聘并未表现出对特定院校的偏好 。

尽管米哈游总部位于上海,但本届校招招聘人数最多的几所高校如电子科技大学、清华大学、北京航空航天大学、华中科技大学、中国美院等均非上海本地院校。甚至其创始人母校上海交通大学,在图中的字号也并不突出,远小于其他几所头部院校。

这一切都指向了米哈游一个清晰的人才标准:不唯学历,只看能力。正如其创始人之一刘伟曾多次在公开场合强调的,米哈游在招聘中最看重的是候选人对游戏发自内心的“热爱”,以及与之匹配的过硬专业能力。

这种理念与任天堂的招聘哲学颇有相似之处:无论你的背景如何,只要能通过严苛的专业能力测试,并展现出对创造有趣事物的热情,就能获得认可。

刘伟直言,如今游戏玩得多已经不算优势,他见过许多求职者在学生时代就已经独立开发出好几个游戏,“当你看到这些作品时,你会惊叹为什么学生时期就能做出这种东西”。因此,他认为“热爱”至关重要,“如果你从事的工作不是你喜欢的,那你是卷不过别人的”。

薛定谔的呆猫

这种对“热爱”和“实践”的强调,在“MiniProject”中得到了完美体现。活动最终评选出的最佳游戏《薛定谔的呆猫》,是一款玩法新颖、完成度极高的单人解谜游戏,其创意和实现质量都远超一般新人作品的水平。

这场活动的目的,正是要让这些刚踏入行业的新人,在正式加入项目组前,亲身体验游戏开发的完整流程,感受将创意变为现实的挑战与乐趣。

在活动结束时,刘伟对新人们说:“如果想在米哈游做游戏,你今天就应该想好,未来十年想做什么样的游戏。然后加入合适的项目组,就做十年。十年之后,如果运气足够好,我们会彻底击穿某个品类,在那个品类上做出世界第一的游戏出来。”

这番话不仅是对新人的期许,更是米哈游公司哲学的写照:汇聚最有激情和创造力的人才,并赋予他们时间和资源,去实现一个宏大而长远的目标。

结语:

将米哈游的 AI 招聘风波与其“唯才是举”的人才策略并置观察,一个更完整的图景浮出水面。这两件事并非矛盾,而是米哈游应对未来挑战的一体两面,共同指向一个核心目标:通过最大化地激发“人”的创造力,并辅以最前沿的“技术”工具,来实现内容生产的极致化。

米哈游既需要能够驾驭 AI 这一“效率引擎”的技术先锋,也需要那些凭借纯粹的热爱与才华、能够打破常规的“璞玉”。