图片来源:Unsplash

撰文|王昱

审校|clefable

“灵光一闪”实在是太重要了。想象你面前摆着一道没有头绪的几何证明题,总有人能灵机一动,找到一条辅助线,让问题变得简单起来。又或者你尝试记一下这句随机的话:“干草堆十分重要,因为布破了。”你或许会感觉这句话莫名其妙,但如果有一个额外的提示词“降落伞”,那么你对这句话的记忆应该会牢靠得多。

在面对工作、生活中的各类困难时,所有人都期待自己能经历类似的顿悟时刻,让自己的视角跳出问题本身,找出简单直接的解决方案,这会显著提升工作效率。但没人能解释清楚,自己在顿悟之前究竟发生了什么。这样重要且难以解释的现象自然引来了科学家的关注——如果能深入理解顿悟的机制,说不定我们就能构建合适的条件,让顿悟更加频繁。

近年来,科学家陆续在实验中发现了顿悟的蛛丝马迹。一些实验发现睡眠有助于顿悟产生,但也有实验并未发现这种现象。便有人猜测,或许是睡眠的不同阶段,对顿悟的影响有所区别。而最近,一篇发表在 PLOS Biology 上的论文,终于通过实验发现:较为深度的睡眠,有助于人们获得对某些类型任务的洞察力,提升最多可以达到 70% 左右。也就是说,在遇到难以解决的困难时,我们应该好好睡一觉,找到简洁解法的可能性将会大大提升。

顿悟实验

为了研究顿悟在什么情况下更容易产生,研究人员必须给受试者制定一项任务,它可以是一个有一定难度,却存在捷径的游戏。但在游戏开始前,研究人员必须向受试者隐瞒这条捷径。如果受试者在玩游戏的阶段中只遵守最初的规则,他会发现游戏难度越来越高。但如果他经历了顿悟时刻,发现了隐藏的捷径,那就能大幅降低他的游戏难度,并且让游戏分数大幅提高。在论文中,研究人员将这样的游戏称为感知自发策略转换任务(Perceptual Spontaneous Strategy Switch Task,PSSST)。

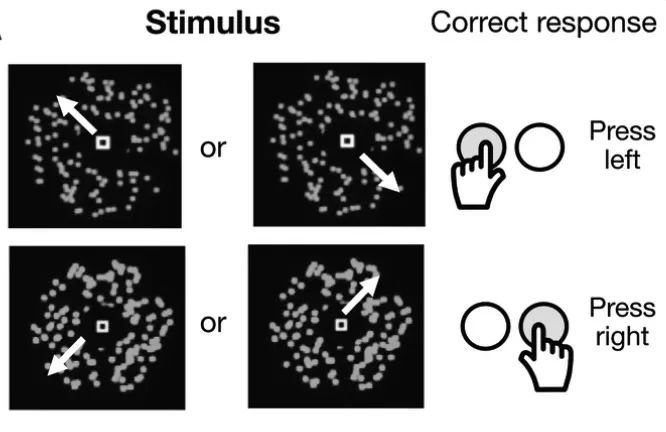

具体到这篇论文中,研究人员设计的游戏是这样的。他们让受试者坐在电脑屏幕前,屏幕上会随机生成一群粒子,这些粒子会沿着斜向运动,运动方向总共分为四种,左上,左下,右上,右下。如果粒子都是沿着左上或右下移动,那么受试者需要点击左侧按钮;沿着左下或右上,则需要点击右侧按钮。

在每轮游戏中,这些粒子只会出现 0.4~2 秒左右的时间,受试者需要快速做出判断。当然,如果这个游戏只是这样还好,但问题的关键是随着游戏轮数的增加,游戏难度会逐渐增加——准确沿着斜向运动的粒子会越来越少,到最后大约只有5% 的粒子会沿着斜向运动,剩下的粒子都只能沿着随机方向运动。到最后,几乎不可能只靠粒子的运动方向做出正确判断。

研究人员向受试者描述的游戏示意图。图片来源:Löwe AT, Petzka M, Tzegka MM, Schuck NW (2025) N2 sleep promotes the occurrence of ‘aha’ moments in a perceptual insight task. PLoS Biol 23(6): e3003185. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003185

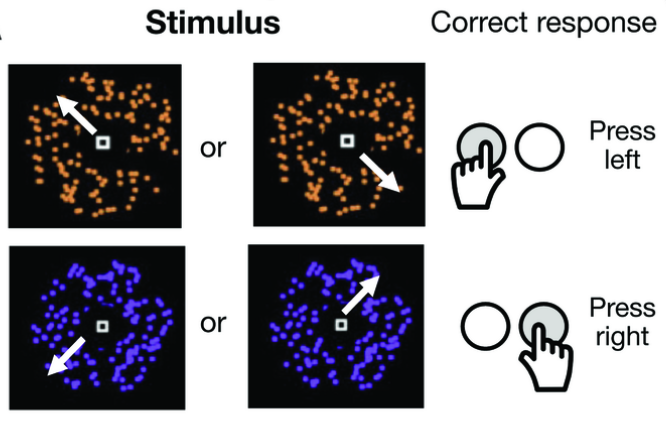

当然,这个游戏隐藏着一个捷径:粒子的颜色。在实际的游戏中,当粒子的主要运动方向是左上或右下时,粒子的颜色是橙色;当粒子的主要运动方向是左下或右上时,粒子的颜色是紫色。研究人员在游戏开始前,并没有向受试者告知这条游戏捷径。而如果受试者在游戏中经历了顿悟时刻,那么就有机会发现粒子颜色和左右按钮的关系,就能简单准确地判定出最终的选择。

受试者在游戏中看到的画面。图片来源:Löwe AT, Petzka M, Tzegka MM, Schuck NW (2025) N2 sleep promotes the occurrence of ‘aha’ moments in a perceptual insight task. PLoS Biol 23(6): e3003185. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003185

睡眠是关键

研究人员共邀请了 90 名受试者参加实验。受试者会首先进行四轮游戏,每轮游戏会让他们判断 100 次粒子的运动方向,每次持续时间大约 0.4~2 秒。接着,受试者会被安排小睡 20 分钟。这一期间,研究人员会使用脑电图(EEG)来检测他们的睡眠状态。

在午睡之后,受试者会再次进行这种游戏。对比游戏成绩,很明显就能发现,所有受试者的游戏成绩都在休息后得到了提高。并且,很容易分辨出受试者是否发现了用颜色判断答案的捷径,因为游戏后期的粒子运动太混乱,肉眼几乎不可能分辨粒子的运动方向。

结果显示,70.6% 的参与者都经历了顿悟时刻,发现了游戏中隐藏的颜色技巧。通过对比受试者的脑电图后,研究人员发现睡眠状态和顿悟产生的比例存在明显关联。在睡眠中进入较深睡眠阶段(N2 睡眠)的受试者中,有 85.7% 的人经历了顿悟;进入浅层睡眠(N1 睡眠)的人,则有 63.6% 的人经历了顿悟;而那些没睡着的人,只有 55.5% 的人经历了顿悟。不过,在这之外还有更惨的——在之前的实验中,研究人员进行了完全相同的实验,但没给受试者提供小睡的机会,结果只有 49.6% 的人经历了顿悟。从不睡觉的 49.6%,到较深度睡眠的 85.7%,顿悟产生的几率最高可提升 70% 左右。因此,作者认为,一段包含 N2 睡眠的小睡,有助于人们产生顿悟时刻。

研究人员进一步分析了实验中检测到的 EEG(脑电图),结果发现,EEG 功率谱中的斜率或许可以用来预测顿悟现象。在神经科学的研究中,EEG 功率谱中的斜率已经被证明与意识和睡眠深度有关,更陡峭的斜率代表更低的意识水平。从清醒状态,再到 N1、N2 和 N3 睡眠,EEG 功率谱中的斜率会愈发陡峭。而研究人员发现,EEG 功率谱的斜率与睡醒后顿悟产生的比例具有明显的联系。他们认为这是一项非常重要的发现,因为它可以用来验证现有顿悟机制的模型。

科学家当前对顿悟产生的机制有许多种模型,而本文提到的研究团队之前就发现,正则化(regularisation)和噪声在顿悟的产生中发挥了关键的作用。正则化是机器学习中重要的概念,它会降低参数之间较低的链接权重,提高性能并避免过拟合。将这种模型应用到神经科学中,EEG 功率谱的斜率便会成为一个关键、可实际追踪的量。而在本次研究中,研究人员发现了 EEG 功率谱的斜率与顿悟之间存在关系,这让他们有机会进一步深入研究,验证顿悟背后的深层机制。

以前很多人都有过,在短暂小睡后获得灵感的主观体验,比如门捷列夫就是在睡眠中梦到了咬尾蛇,才得到了苯环的结构。而在这项实验中,这种主观体验终于有了实验数据的支撑,并且研究人员还发现了重要的线索,可以让他们深入研究背后的机制。

所以,下次遇到什么困难,不要老是干耗着,不妨放松小睡一会儿。从这次实验数据上看,顿悟产生几率说不定可以提升 70% 呢。

参考链接:

https://www.eurekalert.org/news-releases/1087599

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3003185#sec021

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj5866

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(15)00211-1