随着 DeepSeek 的出圈,通义大模型团队也有了更多大的压力,一位通义的员工称,他们的模型现在最大的困扰是“叫好不叫座”;虽然阿里云作为开放平台,可以部署其他家模型,但是保持住自研大模型的领先性,“守住开源的地位”成了高层对他们的新要求。

阿里云,对于阿里,很重要。

2023 年 6 月,阿里重组后 3 个月、ChatGPT 爆火后半年,原阿里巴巴集团董事长兼 CEO 张勇宣布卸任集团职位,只担任阿里云 CEO。

阿里的“张勇时代”落幕已经是一个确定的事实,但退居阿里云并不是一个完全消极的选择;令人意外的是,到 9 月,张勇再次出局,阿里云的 CEO 一职交由吴泳铭担任。

据《金融时报》报道,这是吴泳铭的主动争取。

吴泳铭对两位阿里合伙人马云和蔡崇信说,作为集团 CEO 的他应该掌控一切;因为云业务是开启阿里巴巴作为人工智能公司未来的关键。集团 CEO 亲自兼任云业务的 CEO,可见阿里云对阿里集团的重要性。

2 年过去,这个判断终于得到了清晰的回响。随着 DeepSeek 模型在国际开发者社区的影响力扩散,中国 AI 能力被验证,外国资本回归中国,加之阿里集团“3800 亿 AI 投入”的公开宣言,其股价年内最高涨幅近 80%。

市场不再把阿里当做一个电商公司,在增加的近千亿美元市值里,云业务成为最重要的增量指望。

对于阿里云来说,如何从想要独立上市(估值 400 多亿美元),但不被投资者认可,再到今天成为投资者和市场重新看好的阿里业务呢?

01“ChatGPT 时刻”之后的这两年,

时间拉回到 2023 年,虽然当时人工智能带来的新机会在全球已是共识,但更倾向于看短期利益的投资者,出于对宏观环境的担忧并不看好云业务。

彼时,美国扩大了对先进计算芯片的出口限制,而阿里云的业务又高度依赖这些;另一方面,当时阿里云的营收同比增长只有个位数。

更重要的是,当时中国的 AI 竞争还在一个起始阶段,能力最强的大模型是出自阿里、百度还是字节,亦或者只有创业者才能带来惊喜,谁也不确定。

一切都需要时间。

对阿里以及阿里云来说,AI 是一个千载难逢的机会,也许也正是它从不敌电商之战、反垄断后元气大伤中,恢复过来最重要的机会。

阿里的动作很快。吴泳铭接手阿里集团之后,很快宣布收缩战线、战略全面转向“AI first”。由此,阿里集团从云到电商都开始探索与 AI 结合的可能性。

不过电商成熟,其业务更多是在应用 AI 的能力,提升商业效率,比如帮助商家智能生成商品详情图、上线智能客服,以及在跨境中自动翻译等等;而阿里云则面临着为了适应未来的彻底改造。

当时阿里云在短短几个月时间里,换了 3 个 CEO,从技术出身的张建锋到财务出身的张勇,再到已经做了多年投资人的吴泳铭。

业务和组织调整频繁,对大部分员工来说,首要的感受是“动荡”。一位经历过调整、最终离开的中层形容,当时大家像无头苍蝇,搞不清楚上层究竟要做什么,“一言难尽”。

除了迷茫,还有恐惧,伴随着组织调整的是大幅度的裁员。比如当时阿里云混合云事业部:部分团队裁员比例达到 30%;IoT(物联网)业务线的硬件集成业务裁员比例则超过了 50%;此外,达摩院的自动驾驶部门则整体被裁撤,只有部分人员并入菜鸟集团。

组织的改造,对不再被需要的人来说是残酷的。但从现在往回看,阿里云的这些调整是必要的,三任 CEO 的调整之下,也让业务重心更加明确和聚焦。

张勇接手阿里云时,做的主要调整是梳理组织关系,让销售的组织形态可以更好地服务B端客户;与此同时,张勇也强调了公共云业务的重要性,减少了项目制的销售订单。

不过,张勇在任的几个月里,他更关注的是如何让阿里云成为一个更好面向客户的组织,在一次内部的分享会上,张勇说,“我们花了大量时间考虑业务增长,但如何设计一个面向客户提供服务的内部操作系统,让组织之间产生合力,这上面我们花的工夫不够。”

张勇认为技术应该解决的是单位成本的问题。一位阿里云员工称,当时张勇对技术的要求是“稳定、安全、性能、成本”。但对阿里云来说,开启 AI 时代,技术最重要的是先进性。

吴泳铭接手后,一方面继续放大和聚焦阿里在“公共云”上的投入——相比项目制订单,公共云的模式下,可以对算力资源进行最高效地利用,这对在 AI 的训练和推理过程中对计算资源的需求更加匹配,因为公共云能够灵活调整资源分配,满足高峰期的算力需求,同时在低谷期减少资源浪费。

另一方面,则在组织上成立基础设施事业部和基础设施委员会,自己亲自统筹管理,协调全集团底层技术基础设施的规划与建设。

至此,面向 AI 时代,阿里云在组织和业务上变得清晰,初步完成了改造。理顺组织和战略的同时,阿里云也逐步找到了自己的定位——做好基础设施,通过公共云、开放和先进的大模型,建设 AI 生态。

02 阿里云为什么要做 AI 时代的“水电煤”?

2025 年的春节,DeepSeek 引爆朋友圈,中国人迎来了自己的“ChatGPT 时刻”。一位投资人形容,如果过去中国只有 1 亿人关注和用上了大模型,2025 年,至少有一半中国人开始感受到人工智能有多厉害。

更便宜、性能也惊艳的大模型给应用生态重新带来了曙光。腾讯元宝接上 DeepSeek,开始去下沉市场刷墙推广;最擅长营销的汽车品牌马上宣称自己的智驾用的是 DeepSeek,更别提更多的“套壳”应用的创业者。

阿里云的员工这个春节也没有过好。他们原本就要支持春晚,DeepSeek 一火,工作量再次加大。速度还必须快,到正月初六,阿里云就宣布正式上架 DeepSeek 模型,并且支持用户在云上一键部署 DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1;为了带动使用,阿里云还制定了优惠新政策,为新用户提供了 100 万的免费 Token。

上架 DeepSeek 模型,是阿里云在 AI 时代“开放”策略的一个缩影。除了 DeepSeek,更早之前,阿里云就集成了国内外 AI 开源社区中优质的预训练模型;也提供了“阶跃星辰”的 Step 系列开源模型;今年 1 月,阿里云还宣布与零一万物达成战略合作,成立“产业大模型联合实验室”。

据一位阿里云员工称,随着 DeepSeek 的上架,阿里云自有的通义千问模型使用量减少了 20%,“不过大模型不是阿里的竞争点,大家用什么都可以,这已经是明牌了。”上述员工总结,阿里云的策略是用模型和服务吸引用户,但最终的目的是用云来赚钱。

但随着 DeepSeek 的出圈,通义大模型团队也有了更多大的压力,一位通义的员工称,他们的模型现在最大的困扰是“叫好不叫座”;虽然阿里云作为开放平台,可以部署其他家模型,但是保持住自研大模型的领先性,“守住开源的地位”成了高层对他们的新要求。据了解,为了赢得这场竞争,他们很快会发布性能更好的新一代模型 Qwen 3.0。

集成其他开源模型,开发更先进的大模型并免费提供给开发者,甚至大幅降价、给新用户免费赠送 Tokens,阿里云最终的目的是扩大使用者,建立规模效应,最终摊平基础设施的建设费用、不断降低云的平均使用成本,为更长期的收益打下基础。

AI 时代,这是一个可以奏效,并且护城河极高的布局。

移动互联网时代,阿里云难以像 AWS 一样拥有众多公共云的客户,中国各行业的大公司习惯于自己掌控基础设施,不同客户的服务和技术复用程度低,边际成本始终难以降低。但如今,大客户如果想要自己从头建立 AI 基础设施、训练大模型,那是难以承受的数量级投入。

换句话说,AI 时代,对公共云计算平台的需求变得更强烈;且越是长期,规模越大,边际成本越低。

基于这个判断,阿里云投入在基础设施的建设上是坚决的。

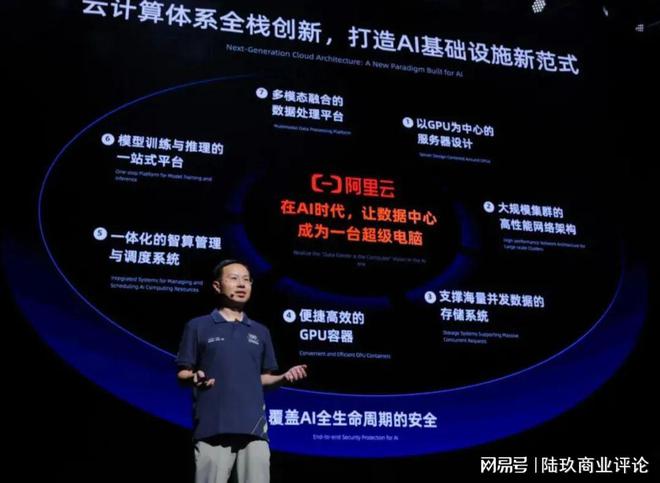

2024 年的云栖大会上,周靖人就介绍了一批阿里云 AI 基础设施的升级;2025 年初,阿里又宣布将在 3 年里投入 3800 亿于基础设施建设上。

过去两年,随着整套基础设施体系的搭建、完善,开源大模型,模型即服务等策略,阿里云的客户需求已经暴增,去年的云栖大会上,吴泳铭就宣布,他们新增算力需求中,“超过 50% 由 AI 驱动”。

如今阿里云已经形成了“投资基础设施—提供免费模型—云收入回流”良性循环。更好的消息是,随着推理模型成为新的方向,对云的使用和需求会更大。

一位云行业从业者解释说,过去大模型的预训练其实只是一次性的,但推理模型每做一次计算,都会消耗算力,“这个需求会越来越大,远大于训练,而且是持续的。”

定位于基础设施是一个必须有长期主义精神的选择,对阿里云来说,现在刚开始看到开端。

03 云的价值被看到,阿里市值在回归

“阿里云就是以前 0 估值,现在打满。”一位美元基金的投资人告诉我们,市场还预期 AI 每提升云收入增速 2 个百分点,阿里股价将上涨1%。目前,摩根大通预测阿里云估值可能对标微软。

这当然也都建立在阿里云有了真实的业绩增长上。根据阿里集团财报,到 2024 年最后一个季度,阿里云 AI 相关收入,已经连续六个季度实现三位数的同比增长。

而在业务端,无论是通义千问陆续发布的 200 多款不同尺寸的模型,还是不久前大模型服务平台百炼宣布于业内率先上线全生命周期 MCP 服务,阿里云在生态布局层面一直在不断加码。而马云自 2025 年以来频频现身杭州总部,亦能证实阿里云今天的价值。

给市值托举的,还有阿里云技术能力,DeepSeek 发布之后,阿里云的 Qwen2.5-Max 模型也在国际上获得了较高的评价,并在多个基准测试中表现优于 DeepSeek-R1;与苹果的合作也再次证明了阿里云在技术能力和服务的可靠性。

过去,阿里集团 80% 的收入来自电商,云业务一度是“成本中心”,如今,随着规模效应逐渐到来,公共云业务平台逐渐成为“利润引擎”。

2024 年的第二季度,阿里云收入 265.49 亿元人民币,但经调整 EBITA 利润同比增长 155%,达到 23.37 亿元人民币。到年末,其利润同比增长 33%,达到 31 亿元,已经成为中国唯一盈利云厂商。而同期,淘天集团增速仅8%,云业务利润率(9%)已接近电商业务(12%)。

上述美元基金投资人说,阿里从一家“电商公司”转向“AI 核心玩家”,这是阿里的估值模型最大的变化,“大家突然发现,好像以前对阿里的估值没把云加进去。”

根据摩根大通的测算,如果按美国 SaaS 公司 6.5 倍的平均估值倍数计算,阿里云价值可达 1150 亿美元,这将使阿里整体估值提升至 3200 亿美元。目前阿里市值是 3141 亿美元。(注:由于外部原因,美股动荡,根据最新的收盘价,阿里市值只有 2500 亿美元。)

尽管阿里云拽着阿里集团走出了被低估的泥潭,但人工智能时代的商业竞争路程其实刚刚开始——AI 的商业化落地还没有更好的案例,AI 的应用大爆发也远未到来。

阿里的通义千问也许不是巨头中最厉害的,但却是最开放的。阿里云在与华为云、腾讯云的竞争中,保持了自己的特色和市场占有率。不过,现阶段,阿里云在长期基础设施的大投资下,是负重前行;加上与华为云、腾讯云的激烈竞争,仍是前路漫长,变数巨大。