进入“金三银四”春招求职旺季,在 DeepSeek 热潮下,多家企业对 AI 人才求贤若渴,开始高薪争夺 AI 大模型人才。

3 月 1 日消息,钛媒体 AGI 独家获悉,小米集团日前招聘“AI 大模型”相关工程师和研发人员,月薪 4.5 万元-7.5 万元,经计算,年薪最高达 120 万元人民币。

小米表示,其寻找的人才需要拥有计算机科学、人工智能、自然语言处理或相关领域的硕士或博士学位,3 年以上相关经验,并且对多模态技术有一定的了解,主要应用于包括大模型、Agent、多模态等在内的 AI 技术,推进企业运营的数据化和智能化。在此之前,小米招聘了原 DeepSeek、阿里云研发人员罗福莉,引发市场关注。

同时,华为也在上海青浦高薪招聘 AI 大模型技术人才,月薪 3.5 万元-6.5 万元,年薪高达 104 万元。

2 月以来,美团、滴滴、蚂蚁集团、京东、宇树、DeepSeek、智谱等多家头部企业都在招聘 AI 人才。而且,钛媒体 AGI 注意到,红杉资本中国等知名投资机构也在招聘大模型投资人,薪资高达 20 万元。

AI 人才需求井喷。

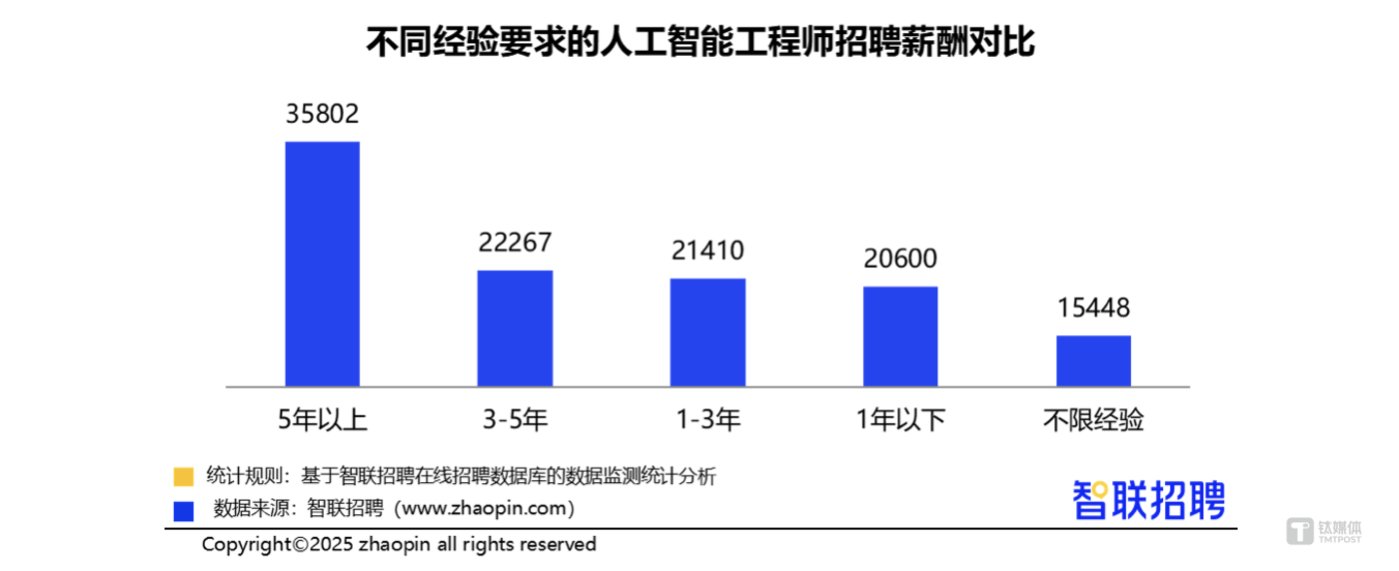

智联招聘数据显示,今年春节后首周,AI 相关求职人数同比增长 33.4%,位居行业第一,AI 工程师岗位增速达 69.6%,接近 70%。在招聘端,AI 工程师以 21319 元的平均招聘月薪领跑职业第一,而要求 5 年以上工作经验的 AI 工程师岗位平均招聘月薪甚至超过 3.5 万元。

显然,AI 大模型技术的迅速崛起对就业市场、人力资源(HR)等起到至关重要的影响。

2 月 28 日,智联招聘集团总裁张月佳表示,2025 年,中国 AI 市场规模将占全球 20.9%,互联网行业 AI 渗透率达 89%。就业市场正进行结构性的转型,传统企业招聘需求、用工需求在下降,而灵活就业、“新质生产力”相关职位需求在上升,因此,企业需要充分运用 AI 能力为整个组织服务。

DeepSeek 让企业对 AI 人才需求不降反增

“我们肯定要相应增加一些 AI 算法工程师,目前阶段的招聘量相比往年也是增加了许多。”近期一场招聘会上,浙江宇树科技有限公司人力资源经理张冬冬表示。

事实上,今年 2 月,钛媒体 AGI 在上海徐汇举行的全球开发者先锋大会(GDC)期间注意到,数十家 AI 和机器人初创公司都在大量招聘算法、数据、大模型相关人才。

同时,上海近期也举行了 2025 年首场春季促进就业综合性大型招聘会,共有超过 1000 家企业参加,提供超 2.6 万个招聘岗位,其中,主会场参会单位 500 家,提供超 1.4 万个招聘岗位,重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能等行业人才。参加招聘会的不少科技企业表示,亟需技术类和算法类的高阶人才。

钛媒体 AGI 了解到,随着 DeepSeek 在全球范围内迅速爆火出圈,国内 AI 领域迎来新的转折点,行业人才需求不降反增,字节跳动、阿里等互联网大厂纷纷加码寻找顶尖 AI 人才,甚至从“大模型六虎”(百川智能、智谱、月之暗面、MiniMax、阶跃星辰)当中挖人,而后者开始分化,一面转向 To B 应用和商业化,另一方转向技术迭代,开启组织变革。

今年 2 月,钛媒体 AGI 独家获悉,“大模型六虎”之一的 MiniMax 公司合伙人、副总裁及开放平台负责人魏伟离职,对此,公司回应称“消息属实”,MiniMax 国内B端业务迎来新的发展阶段,将由其他负责人带领团队。

钛媒体 AGI 独家获悉,魏伟的下一步可能考虑创业方向,多家投资机构正在与其接触。此前,MiniMax 则确认,其产品负责人、前今日头条用户产品负责人张前川,因个人原因目前已淡出公司事务。

同时,据晚点,零一万物原 PopAI 产品负责人曹大鹏日前加入字节跳动,担任 AI 视频生成产品即梦移动端负责人,向剪映负责人张楠汇报。此外,零一万物算法副总裁及模型预训练负责人黄文灏、零一万物联合创始人李先刚等高管也已离职。

然而,高管出走的同时,“大模型六虎”开始战略转型,重新招聘对应人才。

招聘平台上,发力 AI 应用层的零一万物寻找大模型高级产品经理、数字人方向算法工程师等职位;发力底层模型和C端应用的 MiniMax,释出视频生成、多模态大模型、大语言模型、声音生成算法工程师,以及训练框架、算法服务研发、市场营销经理、数据分析等职位。

MiniMax 创始人、CEO 闫俊杰近期表示,DeepSeek 对他的启发点在于,一是他们的品牌做得非常好,它的信誉和口碑是量化行业最好的之一,另一个启发是,DeepSeek 一开始没有产品,所以更聚焦。

因此,闫俊杰认为,应当先清晰地定义模型能力分级,明确每一代模型提升所需的算法、数据和推理过程,借助技术手段去逼近既定指标。同时,技术与产品需要区分开来,技术的核心在于不断提升上限,这就要求定义好下一代模型的能力。“不要认为有产品之后模型就会变好,产品的目的不是让模型变好,它就是一个商业化产品。真正需要思考的是怎么更好满足用户。”

成立于 2021 年的 MiniMax,目前已完成四轮总计超过 10 亿美元的融资,公司最新估值 30 亿美元(CB Insights 数据是 12 亿美元)。MiniMax 副总裁刘华在 2 月一场演讲中表示,DeepSeek 让行业认识到,底层模型一次重大迭代对产品带来的优化效果,远超在工程实现层面对产品进行“雕花”。同时,大模型将快速达到专业人士的水平,Al Agents 将重塑全球经济,大模型会从目前单纯的互联网产品变成新的服务业。

刘华强调,未来2-3 年,类似“GPT3.5→GPT4”的技术升级幅度将发生两次,且是高度可预期的。

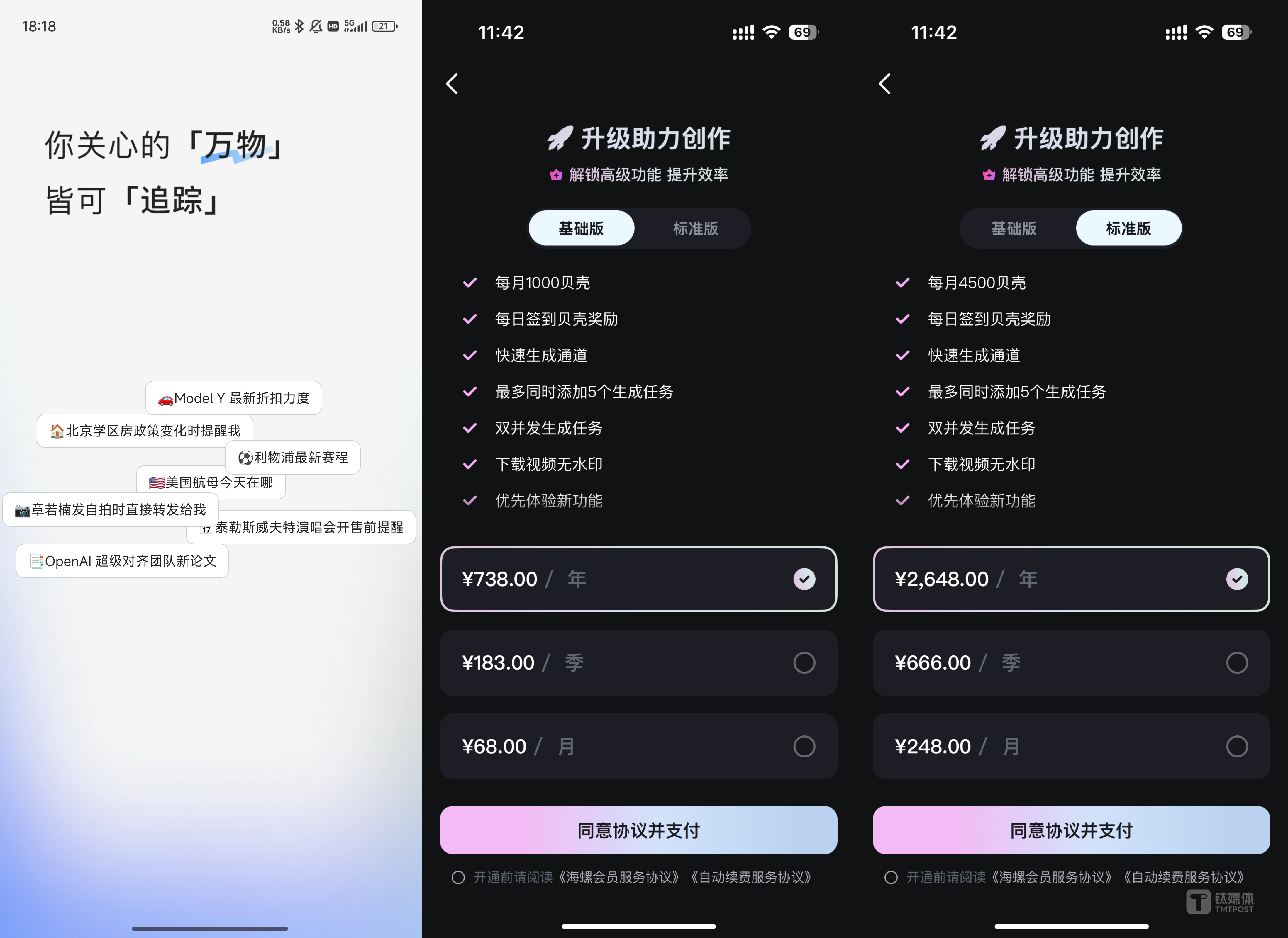

钛媒体 AGI 独家获悉,今年 2 月底,MiniMax 在国内苹果 App Store 应用商店中上线了“海螺视频”独立移动端 App,并且开启付费模式,价格为每月 68 元起,最高达 2648 元/年。同时,MiniMax 还研发出 AI 搜索产品“万物追踪”,并且已上线官网。

除了 AI 初创公司,风头正劲的小米也在加大对 AI 和前沿技术研发的投入力度。

小米集团创始人、CEO 雷军透露,2021 年至 2025 年,小米在核心技术研发投入 1050 亿元。而今年,小米将向技术研发方向投入人民币 300 亿元。

“所以,无论我们最近发布的哪一款产品,都给市场很大的竞争力,也受到了用户很大的欢迎。中关村企业想在市场生存下去,最核心的就是要强化自己的竞争力,加大研发投入。”雷军坦言,在困难的时候,一定要有信心。我们要相信中国的科技创新,我们要相信中国市场,我们要相信在核心技术上不断地投入就一定会有回报。

谈及 AI 技术,雷军近期坦言,小米创业的 15 年来,一直聚焦在手机、汽车、智能家居、智能制造这些领域。要下决心把最新的,像 AI 技术怎么能够落地到我们各个终端产品上,能够让消费者体验科技带来的美好生活,怎么在拓展国内市场的同时能够放眼全球,提高中国产品在全球的影响力。

人才没有被 AI 取代,招聘者应亟待提高“软技能”

当前,外部环境日趋复杂,就业形势面临严峻挑战,部分行业和企业仍存在不少困难,高校毕业生规模持续扩大。而且,AI 催生“技术性”失业可能在各个行业显现,市场对于 AI 替代人类话题处于“恐慌”且复杂情绪中。

据国家统计局公布的最新失业统计数据显示,2024 年 12 月,全国城镇不包含在校生的 16-24 岁劳动力失业率为 15.7%,较 11 月下降 0.4 个百分点。整个 2024 年,全国城镇调查失业率平均值为 5.1%——简单来说,每 100 名城镇人口中,其中约 5 人面临失业局面。

而与此同时,今年春节联欢晚会上的人形机器人扭起了秧歌,越来越多的人开始沉浸在与 DeepSeek 对话中……AI 正逐渐渗透到各行各业。

根据世界经济论坛《2025 未来工作报告》,在 2800 多项精细技能中,AI 目前能够在一定程度上达到人类能力的比例约为 28.5%,同时近 40% 的工作技能将会发生变化。而随着技术不断进步,这个百分比会持续上升,比如在某些重复性强、逻辑性强的任务中,AI 的进入能提高整体效率,有望部分取代人类工作。

北大博雅青年学者、北京大学国家发展研究院经济学教授李力行曾表示,总体而言,当下的就业趋势日益严峻,突出的现象是青年失业率高,同时,就业的另一个趋势是短期化、灵活化。在全球范围内,越来越多的工人正在摆脱企业里的全职工作,将目光投向零工经济。对于 AI,以前谈到机器替代人主要还是针对蓝领工作有影响,而当下 AI 对职场的最大冲击是能够做逻辑思维决策,进而替代白领工作,这才是导致人们焦虑的重要原因。

“这个问题背后的本质是如何应对。对于个人而言,应考虑如何提升技能,与 AI 共存,让 AI 发挥辅助而非替代作用;而对于企业而言,面临推动机器替换人,还是发现其中的商机,雇佣更多人利用 AI 创造更多价值的选择。其实,替代的反面正是互补。”李力行表示。

智联招聘和北京大学国家发展研究院联合发布的《2025 人力资源发展趋势报告》显示,2024 年上半年,新质产业招聘需求在总量当中占比为 21.8%,全年超半数受访企业部署了 AI 技术研发和应用,其中 27.2% 的受访企业预计,AI 技术研发投入占总营收比重3% 以上。此外,调研还发现,59.1% 的受访企业表示“超级个体稀缺、人才引进困难”,企业日渐重视人才多维度发展潜力。

2 月 28 日在北大国发院和智联招聘举行的“人工智能与未来职场”活动上,李力行进一步剖析了 AI 技术进步对劳动力市场的影响。

李力行提出,技术进步分为通用型与专用型,在任务、职业和行业层面产生直接替代、间接促进和总体创造三种效应,对个人也有替代、互补和创造三种效果。若能利用技术提升效率,创造新岗位,便能使人机协同产生积极作用。他引述一份报告称,2030 年之前,欧洲和美国分别要有 800 万、1200 万工作职位需要转型(旧岗位消失),占到总职位数量的 4.6% 和 7.5%。

李力行表示,技术进步的过程当中,受益于新技术,就业领域就会蓬勃发展,企业生产效率提高、产品更加丰富、价格更加便宜,市场需求就会提升,而其他传统行业即便不受到直接的影响,由于其效率相对落后,也会被逐渐挤压,因此对于人才来说,会产生替代、互补、创造等效应,所有人都会受到 AI 等新技术影响。

随着 AI 能够胜任更多基础性任务,企业开始依赖人类员工的“软技能”。

人力资源发展趋势报告显示,今年 51.6% 的受访企业提高了招聘中“软技能”要求,比如良好的自我管理能力、沟通能力等。北京大学国家发展研究院副研究员朱丽表示,拥有软技能者可缓解 AI 冲击带来的影响,在 AI 时代,专业深度、管理能力、主动性与自我管理将成为职业发展的核心差异化优势。

另一方面,AI 技术正重塑人力资源管理(HR)全流程,在企业人力资源管理上应用 AI 或大模型技术企业占比达到 28% 以上。目前,智联招聘“AI 招聘助手”DeepSeek-R1 版已经于 2 月 27 日上线,而在金融领域,超过 80% 的银行在使用智联招聘的 AI 易面产品。

张月佳表示,HR 需要主动变革,需要从事务型向战略型转变,需具备数字思维与 AI 能力,借助数字工具武装自己,实现招聘、人才测评等环节的智能化升级。

“我们可以看到,整个企业对于人才能力需求、结构都在发生一些变化,企业辨识人才、招聘人才时的需求也在发生一些变化。”张月佳称。

据麦肯锡最新报告显示,到 2030 年,中国对 AI 专业人才的需求预计将达到 600 万,而人才缺口可能高达 400 万。

北京大学国家发展研究院院长、南南合作与发展学院院长、北大博雅特聘教授黄益平表示,AI 是经济增长的新机遇,也将为劳动力市场的重构带来挑战。

IDC 统计显示,到 2030 年,AI 相关产业和服务将累计产生 19.9 万亿美元的全球经济影响,同时将推动全球 GDP 的 3.5%。

(本文首发于钛媒体 App,作者|林志佳)